Esplora l'Aromaterapia Autentica:

Percorsi di Formazione Avanzata

Divulgazione oltre i Luoghi Comuni

Scopri la potenza dell'aromaterapia scientifica, dell'aromacologia olfattiva e le applicazioni pratiche per il benessere personale e l’utilizzo professionale.

Unisciti a noi in un viaggio di scoperta e crescita, dove la passione per gli oli essenziali incontra il rigore scientifico e la profondità dell'esperienza.

Offriamo percorsi di formazione unici, pensati per chi desidera esplorare l'aromaterapia in tutte le sue sfaccettature, dalle basi scientifiche alle applicazioni più avanzate.

I nostri corsi vanno oltre la semplice divulgazione commerciale, approfondendo la chimica degli oli essenziali, le loro interazioni con il corpo e la mente, le antiche tradizioni che ne hanno plasmato l'utilizzo e le conoscenze della chimica e della biochimica moderna.

Che tu sia un principiante curioso o un professionista esperto, troverai percorsi di apprendimento stimolanti e rigorosi, tenuti da una docente preparata ed esperta del settore.

Formazione avanzata. Ecco le proposte:

Corso di Aromaterapia Scientifica - Primo livello

Conoscere la composizione di un olio essenziale e le famiglie biochimiche rappresentate, che sono state messe in relazione a precise attività, ci permette di intuire a prima vista quali sono i suoi campi di applicazione e di riconoscerne le precauzioni nell'uso, le dosi alle quali è meglio diluirli, ci permette di usarli in sinergia, cioè di far fronte ad un disagio intervenendo su tutti i suoi aspetti ...è come imparare a suonare uno strumento… ed è fantastico!

Lo studio della chimica favorirà l’instaurarsi di una conoscenza di base a 360 gradi, che permetterà la comprensione dei meccanismi attraverso i quali si esplica l’azione degli oli essenziali; non si tratta di imparare formule astruse, ma di comprendere, in modo semplice ed accessibile, le fondamenta sulle quali poggia l’aromaterapia.

Lo studio della chimica favorirà l’instaurarsi di una conoscenza di base a 360 gradi, che permetterà la comprensione dei meccanismi attraverso i quali si esplica l’azione degli oli essenziali; non si tratta di imparare formule astruse, ma di comprendere, in modo semplice ed accessibile, le fondamenta sulle quali poggia l’aromaterapia.

PROGRAMMA:

- Introduzione alla storia delle piante aromatiche

- Estrazione delle essenze e ottenimento di un olio essenziale

- Criteri di qualità: puro, naturale e integrale

- Modalità di assunzione, dosaggi e durata dei trattamenti

- Effetti collaterali, controindicazioni e precauzioni d’uso

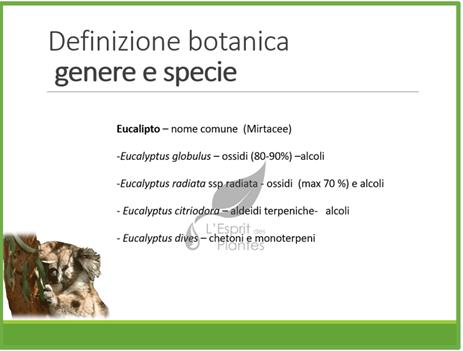

- Identificazione botanica: Genere e specie

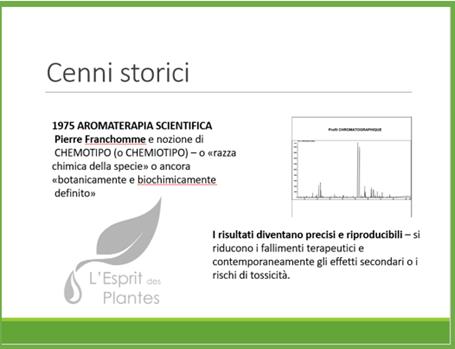

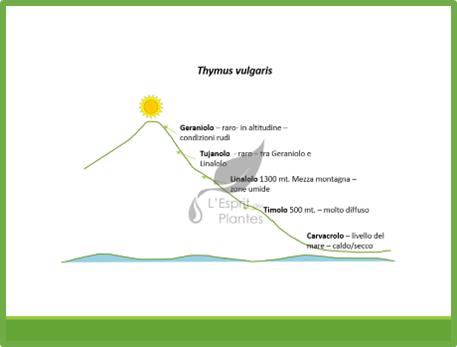

- Il chemotipo – o razza biochimica dell’olio essenziale

- Relazione tra famiglie biochimiche e attività

- Il referenziale bioelettronico di P. Franchomme

- Studio di 10-12 oli essenziali rappresentativi delle famiglie biochimiche

A chi è rivolto: Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano comprendere a fondo il potenziale terapeutico degli oli essenziali, con un approccio scientifico ma accessibile. È pensato per professionisti del benessere, medici, terapeuti e operatori olistici, ma anche per chi, senza una formazione specifica, sente il desiderio di avvicinarsi a questi strumenti con serietà e spirito critico.

Modalità: formazione on line in diretta su piattaforma Zoom (FAD sincrona); non sono previste registrazioni

Durata: due giornate (un fine settimana) per un totale di 14 ore di formazione

Quota di iscrizione: 290 € (per i soci CSR 250 €) comprensivo di IVA se dovuta; la quota di iscrizione comprende l’invio di una corposa dispensa in formato pdf.

Quota associativa CSR: 15€ annuali (vedi le modalità per associarti)

Il corso è a numero chiuso e si attiverà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

ATTENZIONE: chi avrà frequentato sia il primo che il secondo livello potrà beneficiare di uno sconto del 20% su alcuni corsi monografici (laddove indicato)

Secondo livello - Oli essenziali per apparato

Studio di oli essenziali singoli e in sinergia per un utilizzo ottimale in ambito nervoso, digestivo, urogenitale, respiratorio, articolare, circolatorio, endocrino e cutaneo, con carrellata dei principali oli vettore e loro attività.

Studio di oli essenziali singoli e in sinergia per un utilizzo ottimale in ambito nervoso, digestivo, urogenitale, respiratorio, articolare, circolatorio, endocrino e cutaneo, con carrellata dei principali oli vettore e loro attività.

Verrà posto l’accento sulle principali molecole coinvolte nella risposta terapeutica.

Durante il corso verranno proposte sinergie mirate per le principali problematiche dei diversi apparati.

A chi è rivolto: possono accedere al corso esclusivamente coloro che hanno già frequentato un’edizione del Corso di Aromaterapia Scientifica Primo Livello

Modalità: formazione on line in diretta su piattaforma Zoom (FAD sincrona); non sono previste registrazioni

Durata: due giornate (un fine settimana) per un totale di 14 ore di formazione

Quota di iscrizione: 290 € (per i Soci CSR 250 €) comprensivo di IVA se dovuta; la quota di iscrizione comprende l’invio di una dispensa sugli argomenti trattati in formato pdf.

Quota associativa CSR: 15€ annuali (vedi le modalità per associarti)

Il corso è a numero chiuso e si attiverà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

ATTENZIONE: chi avrà frequentato sia il primo che il secondo livello potrà beneficiare di uno sconto del 20% su alcuni corsi monografici (laddove indicato).

Corso tematico: Oli essenziali e gestione dello stress

Gli oli essenziali possono aiutarci a gestire molti dei disturbi quotidiani, a partire dal malessere emotivo e mentale. Possono aiutarci a gestire lo STRESS, migliorare il nostro UMORE, lottare contro l’INSONNIA o migliorare la qualità del nostro SONNO.

Gli oli essenziali possono aiutarci a gestire molti dei disturbi quotidiani, a partire dal malessere emotivo e mentale. Possono aiutarci a gestire lo STRESS, migliorare il nostro UMORE, lottare contro l’INSONNIA o migliorare la qualità del nostro SONNO.

Di quale stress soffri? Sei in FASE ACUTA, CRONICA, in BURN OUT? I sintomi sono diversi, e diverso deve essere l’approccio aromaterapico, ora andando a sedare, ora a modulare l’umore, ora a sostenere il tessuto nervoso… un approccio diverso, mirato, che riporterà in equilibrio qualunque manifestazione da stress.

A chi è rivolto: i corsi tematici sono accessibili a chiunque sia motivato dal desiderio di usare questi strumenti in modo consapevole. Non è necessario aver frequentato altri moduli.

Modalità: formazione on line in diretta su piattaforma Zoom (FAD sincrona); non sono previste registrazioni

Durata: 3 ore (una serata o un sabato mattina)

Quota di iscrizione: 65 € (per i Soci CSR 50 €) comprensivo di IVA se dovuta; comprende contenuti formativi a supporto.

Quota associativa CSR: 15€ annuali (vedi le modalità per associarti)

Il corso è a numero chiuso e si attiverà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Attenzione: chi ha frequentato sia il Primo che il Secondo livello di Aromaterapia Scientifica potrà beneficiare di uno sconto del 20% per questo corso.

Corso tematico: Oli essenziali nella gestione del dolore

Il corso si rivolge a chiunque, a livello personale o professionale, intenda avvalersi degli oli essenziali nella gestione del dolore. Che sia muscolare, articolare, neurologico, viscerale o tissutale, gli attivi presenti negli oli essenziali con azione antalgica, decontratturante, anestetizzante, antinfiammatoria, antispasmodica trovano impiego in tutte le forme di dolore muscolo-scheletrico, attraverso l’applicazione cutanea di sinergie create mirate allo scopo.

Il corso si rivolge a chiunque, a livello personale o professionale, intenda avvalersi degli oli essenziali nella gestione del dolore. Che sia muscolare, articolare, neurologico, viscerale o tissutale, gli attivi presenti negli oli essenziali con azione antalgica, decontratturante, anestetizzante, antinfiammatoria, antispasmodica trovano impiego in tutte le forme di dolore muscolo-scheletrico, attraverso l’applicazione cutanea di sinergie create mirate allo scopo.

Che si tratti di dolore acuto o cronico, neuropatico, crampiforme, di origine traumatica o meno, l’Aromaterapia offre soluzioni performanti che permettono un intervento preciso e mirato sulla zona interessata con un’efficacia spesso sorprendente. In aromaterapia, gli oli essenziali sono tanto più efficaci in quanto vengono scelti in base alla natura del dolore. Ecco perché è interessante creare delle sinergie per creare un potente antidolorifico, al fine di sfruttare i diversi meccanismi d’azione.

Durante il corso si studieranno i principali oli essenziali coinvolti nella risposta antidolorifica e verranno proposte sinergie mirate per scopo.

A chi è rivolto: i corsi tematici sono accessibili a chiunque sia motivato dal desiderio di usare questi strumenti in modo consapevole - non è necessario aver frequentato altri moduli.

Modalità: formazione on line in diretta su piattaforma Zoom (FAD sincrona); non sono previste registrazioni

Durata: una giornata (nel fine settimana) per un totale di 7 ore di formazione

Quota di iscrizione: 150 € (per i Soci CSR 125 €) comprensivo di IVA se dovuta; la quota di iscrizione comprende l’invio di una dispensa sugli argomenti trattati in formato pdf.

Quota associativa CSR: 15€ annuali (vedi le modalità per associarti)

Il corso è a numero chiuso e si attiverà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Attenzione: chi ha frequentato sia il Primo che il Secondo livello di Aromaterapia Scientifica potrà beneficiare di uno sconto del 20% per questo corso.

Corso tematico: Olfattoterapia

“Poiché gli uomini potevano chiudere gli occhi davanti alla grandezza, davanti all'orrore, davanti alla bellezza, e turarsi le orecchie davanti a melodie o a parole seducenti. Ma non potevano sottrarsi al profumo. Poiché il profumo era fratello del respiro. Con esso penetrava negli uomini, a esso non potevano resistere, se volevano vivere. E il profumo scendeva in loro, direttamente al cuore, e là distingueva categoricamente la simpatia dal disprezzo, il disgusto dal piacere, l'amore dall'odio. Colui che dominava gli odori, dominava i cuori degli uomini.”

Patrick Süskind, “Il Profumo”

Ogni anno in Francia, paese faro dell’Aromaterapia, un numero sempre crescente di psichiatri, psicologi e psicoterapeuti si formano in Aromacologia, al fine di aggiungere questo strumento alla loro pratica quotidiana.

Ogni anno in Francia, paese faro dell’Aromaterapia, un numero sempre crescente di psichiatri, psicologi e psicoterapeuti si formano in Aromacologia, al fine di aggiungere questo strumento alla loro pratica quotidiana.

Gli oli essenziali possono aiutarci a stimolare CONCENTRAZIONE E MEMORIA, possono aiutarci nell’elaborazione dei lutti, nella preparazione a pratiche spirituali (meditazione) e, ultimo ma non ultimo, aiutarci a combattere le DIPENDENZE (cibo, fumo, alcol eccetera). Tutto questo attraverso l’intermediazione dell’olfatto, il nostro senso più arcaico, attraverso il quale ogni olio essenziale produce un effetto sul sistema limbico e sulla coscienza. Da questo deriva una cascata di interazioni su sistema nervoso, immunitario ed endocrino. Le stesse aree cerebrali che elaborano l’informazione olfattiva presiedono ai processi cognitivi ed emotivi. Possiamo quindi lavorare in senso ampio sulle EMOZIONI.

Nessuna emozione è patologica in sé, è l’eccesso emozionale che può dare al nostro comportamento e alle nostre reazioni una colorazione più o meno patologica. Abbordare la patologia psicologica è compito dello specialista abilitato in materia, ma in un contesto di prevenzione e di intervento nella gestione e nel controllo delle manifestazioni, così come di riconoscimento per evocazione del trauma originario, l’uso degli oli essenziali si inserisce a pieno titolo come strumento per ridurre/regolare il sovraccarico emozionale.

Una comunicazione privilegiata con il nostro inconscio, che ci mette in comunicazione con una parte della nostra realtà nascosta, un mondo di possibilità di dialogo con il nostro cervello, per gestire meglio stress ed emozioni fino ad arrivare a dialogare con esso per dare una mano in caso di depressione, per superare traumi, lutti, dipendenze alimentari e non, per incoraggiare la sessualità o al contrario per sedare i "bollenti spiriti", per riconnetterci con il nostro vissuto... Un intero mondo da scoprire.

A chi è rivolto: i corsi tematici sono accessibili a chiunque sia motivato dal desiderio di usare questi strumenti in modo consapevole - non è necessario aver frequentato altri moduli.

Modalità: formazione on line in diretta su piattaforma Zoom (FAD sincrona); non sono previste registrazioni

Durata: una giornata (nel fine settimana) per un totale di 7 ore di formazione

Quota di iscrizione: 150 € (per i Soci CSR 125 €) comprensivo di IVA se dovuta; comprende contenuti formativi a supporto.

Quota associativa CSR: 15€ annuali (vedi le modalità per associarti)

Il corso è a numero chiuso e si attiverà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Gli oli essenziali e i temperamenti ippocratici - Corso tematico speciale

La teoria degli umori Ippocratici, in seguito evoluta in teoria dei temperamenti, è ancora di una sorprendente modernità per imparare a conoscersi e a prendersi cura di sé. In effetti l’aromacologia coinvolge la nozione di individuo in termini di esperienze pregresse di TEMPERAMENTO. Le emozioni che proviamo di fronte a una stessa situazione sono differenti da individuo a individuo e questo spiega come mai persone diverse vivano in maniera molto diversa esperienze apparentemente simili e reagiscano in maniera personale all’approccio terapeutico.

Un corso unico in Italia ispirato alla fantastica intuizione di Dominique Baudoux, al quale si deve il merito di aver saputo sovrapporre la medicina dell’uomo, la medicina di Ippocrate, al referenziale bioelettronico degli oli essenziali.

Il temperamento può dirci molto sulla persona, sulle sue inclinazioni caratteriali e di conseguenza su quali possono essere i suoi tormenti, sulle sue tendenze patologiche, su quale emuntore va sostenuto… Un grande aiuto per agire sul sintomo manifesto, occupandosi della persona nella sua interezza.

La descrizione di ciascun temperamento vi permetterà di selezionare gli oli essenziali che a livello di TERRENO della persona e di molti dei suoi sintomi le saranno particolarmente congeniali. Saranno infatti questi gli oli essenziali che andranno ad agire sul suo tessuto nervoso calmandolo o stimolandolo per riportare l’individuo in equilibrio.

Un incontro unico, in qualche modo anche ludico, che offrirà spunti preziosi per riflettere su quanto le attitudini organiche, ma anche psicologiche degli individui, possono condizionare la risposta ai trattamenti.

A chi è rivolto: i corsi tematici sono accessibili a chiunque sia motivato dal desiderio di usare questi strumenti in modo consapevole. Non è necessario aver frequentato altri moduli.

Modalità: formazione on line in diretta su piattaforma Zoom (FAD sincrona); non sono previste registrazioni

Durata: 3 ore (una serata o un sabato mattina)

Quota di iscrizione: 80 € (per i Soci CSR 65 €) comprensivo di IVA se dovuta; comprende contenuti formativi a supporto.

Quota associativa CSR: 15€ annuali (vedi le modalità per associarti)

Il corso è a numero chiuso e si attiverà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

In tutta l’Europa medievale le erbe e gli oli aromatici svolsero un ruolo importante per evitare i contagi e i cattivi odori. Era usanza mettere vicino ai vestiti dei sacchetti contenenti piante aromatiche. La lebbra, il vaiolo e la peste venivano combattuti con fumigazioni di mirra o di chiodo di garofano; La “maschera della peste” veniva usata da dottori e chirurghi come uniforme medica per proteggersi dal morbo quando andavano a visitare i malati di peste.

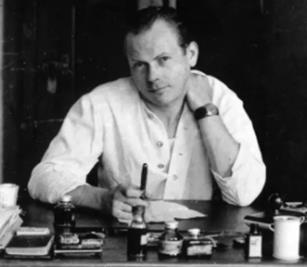

In tutta l’Europa medievale le erbe e gli oli aromatici svolsero un ruolo importante per evitare i contagi e i cattivi odori. Era usanza mettere vicino ai vestiti dei sacchetti contenenti piante aromatiche. La lebbra, il vaiolo e la peste venivano combattuti con fumigazioni di mirra o di chiodo di garofano; La “maschera della peste” veniva usata da dottori e chirurghi come uniforme medica per proteggersi dal morbo quando andavano a visitare i malati di peste. La Francia occupa da molto tempo il primo posto nella storia moderna dell’Aromaterapia. Il termine “Aromaterapia” fu coniato nel 1928 da R.M. Gattefossé. Un celebre aneddoto ci racconta che il chimico lionese si ustionò gravemente una mano in occasione di una esplosione che occorse nel suo laboratorio; d’istinto tuffò le mani in un contenitore che conteneva dell’olio essenziale di Lavanda (spica?), ottenendo in questo modo una guarigione rapida, senza infezione né tracce di cicatrici. (Ricordiamo che gli antibiotici non erano ancora in commercio e che gli ustionati morivano spesso a causa di sovrainfezione). In seguito a questa esperienza Gattefossé iniziò un intenso percorso di studi sugli oli essenziali, e fu il primo a dimostrare la relazione struttura/attività dei componenti aromatici e a metterla in relazione alle loro incredibili proprietà, profetizzando che in futuro si sarebbe riconosciuto un ruolo di primo piano a questi strumenti in campo salutistico, ed è quello che sta succedendo ora. Nel 1928 pubblicò il suo libro l’Aromaterapia, dando così un nome e un fondamento scientifico a una pratica applicata da millenni; i suoi studi vennero seguiti e ampliati da farmacisti, medici e veterinari dell’epoca, (Sevelinge, Lapraz, Duraffourd, d’Hevincourt, Belaiche) che effettuarono dei lavori di approfondimento sull’attività antinfettiva delle sostanze aromatiche, pubblicando via via i risultati delle loro scoperte.

La Francia occupa da molto tempo il primo posto nella storia moderna dell’Aromaterapia. Il termine “Aromaterapia” fu coniato nel 1928 da R.M. Gattefossé. Un celebre aneddoto ci racconta che il chimico lionese si ustionò gravemente una mano in occasione di una esplosione che occorse nel suo laboratorio; d’istinto tuffò le mani in un contenitore che conteneva dell’olio essenziale di Lavanda (spica?), ottenendo in questo modo una guarigione rapida, senza infezione né tracce di cicatrici. (Ricordiamo che gli antibiotici non erano ancora in commercio e che gli ustionati morivano spesso a causa di sovrainfezione). In seguito a questa esperienza Gattefossé iniziò un intenso percorso di studi sugli oli essenziali, e fu il primo a dimostrare la relazione struttura/attività dei componenti aromatici e a metterla in relazione alle loro incredibili proprietà, profetizzando che in futuro si sarebbe riconosciuto un ruolo di primo piano a questi strumenti in campo salutistico, ed è quello che sta succedendo ora. Nel 1928 pubblicò il suo libro l’Aromaterapia, dando così un nome e un fondamento scientifico a una pratica applicata da millenni; i suoi studi vennero seguiti e ampliati da farmacisti, medici e veterinari dell’epoca, (Sevelinge, Lapraz, Duraffourd, d’Hevincourt, Belaiche) che effettuarono dei lavori di approfondimento sull’attività antinfettiva delle sostanze aromatiche, pubblicando via via i risultati delle loro scoperte. Interessante fu anche l’esperienza di Jean Valnet (1920/1995), medico e chirurgo dell’esercito francese, che durante la guerra in Indocina, in mancanza di medicinali, curò i soldati feriti con delle sue scorte di oli essenziali, ottenendo risultati insperati. Da quel momento divenne fautore degli oli essenziali come alternativa naturale ai farmaci. A lui si deve il perfezionamento del cosiddetto aromatogramma, un esame di laboratorio che, come l’antibiogramma quali-quantitativo, ci indica in laboratorio rispettivamente gli aloni di inibizione e dati precisi di sensibilità come le minime concentrazioni inibenti (MIC) e le minime concentrazioni battericide (MBC) in fase di primo approccio microbiologico.

Interessante fu anche l’esperienza di Jean Valnet (1920/1995), medico e chirurgo dell’esercito francese, che durante la guerra in Indocina, in mancanza di medicinali, curò i soldati feriti con delle sue scorte di oli essenziali, ottenendo risultati insperati. Da quel momento divenne fautore degli oli essenziali come alternativa naturale ai farmaci. A lui si deve il perfezionamento del cosiddetto aromatogramma, un esame di laboratorio che, come l’antibiogramma quali-quantitativo, ci indica in laboratorio rispettivamente gli aloni di inibizione e dati precisi di sensibilità come le minime concentrazioni inibenti (MIC) e le minime concentrazioni battericide (MBC) in fase di primo approccio microbiologico.

Durante l'epidemia di peste che colpì Tolosa nel 1630, una banda di ladri usava depredare moribondi e case di appestati, esponendosi quindi al contagio, senza contrarre la malattia. Arrestati dopo molte scorribande, interrogati in proposito, confessarono di aver usato una macerazione in aceto di piante aromatiche, di averne cosparso le parti di pelle esposte, di aver respirato attraverso un panno imbibito di tale intruglio, ribattezzato per questo "Aceto dei 4 ladri'” o dei “4 ladroni”.

Durante l'epidemia di peste che colpì Tolosa nel 1630, una banda di ladri usava depredare moribondi e case di appestati, esponendosi quindi al contagio, senza contrarre la malattia. Arrestati dopo molte scorribande, interrogati in proposito, confessarono di aver usato una macerazione in aceto di piante aromatiche, di averne cosparso le parti di pelle esposte, di aver respirato attraverso un panno imbibito di tale intruglio, ribattezzato per questo "Aceto dei 4 ladri'” o dei “4 ladroni”. Un altro rimedio popolare al quale si fa ancora ricorso è il famoso Vin Brulé. Le origini di questo vino caldo sono molto antiche e anche le ricette sono cambiate nel tempo. Questa bevanda calda risale all'antica Grecia per arrivare fino ai Romani che la denominarono conditum paradoxum.

Un altro rimedio popolare al quale si fa ancora ricorso è il famoso Vin Brulé. Le origini di questo vino caldo sono molto antiche e anche le ricette sono cambiate nel tempo. Questa bevanda calda risale all'antica Grecia per arrivare fino ai Romani che la denominarono conditum paradoxum.